Les premières opérations nationales d’internement du Canada

Considérée par les historiens et historiennes comme la « première grande vague d’immigration » au Canada, environ 2,5 millions de personnes sont arrivées dans le nouveau Dominion entre 1896 et 1911. Une proportion importante de ces immigrants et immigrantes étaient de l’Ukraine, activement recrutés par un gouvernement à la recherche de main-d’œuvre pour alimenter ses secteurs des ressources et de l’agriculture en pleine expansion. Comme d’autres personnes nouvellement arrivées, les Ukrainiens et Ukrainiennes ont dû faire face à de nombreuses difficultés et épreuves dans ce qui était souvent une terre peu accueillante. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a profondément bouleversé la vie des migrants et migrantes de l’Ukraine d’une façon qu’ils n’auraient jamais pu imaginer lorsqu’ils ont quitté leur patrie à la recherche d’une vie meilleure au Canada. Étant originaires de territoires sous le contrôle de l’Empire austro-hongrois, adversaire du Canada pendant la Première Guerre mondiale, les Ukrainiens et Ukrainiennes et d’autres Européens et Européennes ont fait l’objet d’une méfiance croissante. Alors que les inquiétudes liées à la guerre alimentaient la xénophobie, l’adoption de la Loi sur les mesures de guerre le 22 août 1914 a fourni l’instrument juridique permettant au gouvernement canadien d’émettre un décret en conseil le 28 octobre 1914. Ce décret a entraîné l’internement de 8 579 Canadiennes et Canadiens catalogués comme des « étrangers ennemis ». Plus de 5 000 de ces personnes étaient d’origine ukrainienne. De plus, 80 000 individus ont été tenus de s’enregistrer comme « étrangers ennemis » et de se présenter régulièrement devant les autorités locales.

Les personnes touchées provenaient des communautés suivantes : ukrainienne, autrichienne, bulgare, croate, tchèque, allemande, hongroise, italienne, juive, polonaise, roumaine, serbe, slovaque et slovène. Divers peuples de l’Empire ottoman ont aussi été victimes, dont les peuples kurdes alévis et arméniens, parmi d’autres. Or, la plupart étaient Ukrainiens et majoritairement des civils. Il s’agit du début d’une période traumatisante dans l’histoire des Canadiens et Canadiennes d’origine ukrainienne qui a laissé des cicatrices profondes longtemps après la fermeture du dernier camp d’internement.

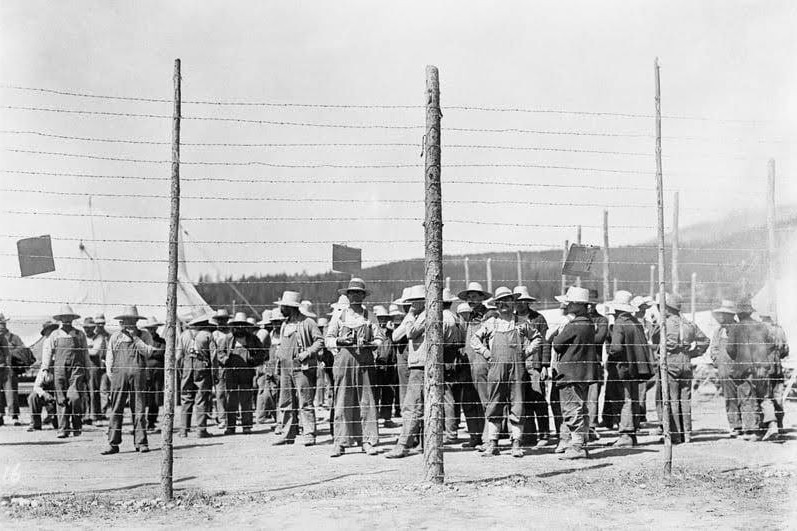

Hommes internés au mont Castle, parc national du Canada Banff (Source : Archives du Glenbow Museum)

Connue comme la période des premières opérations nationales d’internement du Canada, elle a vu des membres de familles ukrainiennes séparés et leurs biens confisqués et vendus. Des milliers d’hommes ukrainiens ont été envoyés dans des camps d’internement et soumis à des années de travail forcé dans la nature sauvage canadienne. Certains ont soutenu que les programmes de développement des infrastructures, qui ont bénéficié de la main-d’œuvre ukrainienne « gratuite », ont avantagé le gouvernement canadien et les capitaines d’industrie au point que l’internement a continué pendant deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Plus troublant encore, cette période de l’histoire canadienne a été largement ignorée par les historiens et historiennes.

Le National Internment Centenary Committee du Congrès des Ukrainiens Canadiens est heureux de présenter une série de ressources pédagogiques conçues pour aider les élèves du primaire et du secondaire à comprendre les premières opérations nationales d’internement du Canada pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1920.

TC2 a créé une ressource GRATUITE pour vous aider à enseigner les premières opérations d’internement peu connues durant la Première Guerre mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le National Internment Centenary Committee du Congrès des Ukrainiens Canadiens : nic@ucc.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale de la Shevchenko Foundation, veuillez visiter https://www.internmentcanada.ca/

« This project is funded by a grant from the Shevchenko Foundation Canadian WWI Internment Legacy Fund”